HOME

HOME- >

- 相続手続の流れ

相続が起こった時にどのような手続をする必要があるのか、相続に関する手続の流れをご紹介します。

- 相続財産の調査・特定

-

相続によって承継されるのは、プラスの財産に限りません。借入金等のマイナスの財産も相続人に承継されます。

相続によって承継されるのは、プラスの財産に限りません。借入金等のマイナスの財産も相続人に承継されます。

まずは相続財産としてどのような財産があるのかを調査し把握することが、相続手続の第一歩と言えます。

◆相続財産の調査・特定をサポートします。

- 遺言書の確認 ⇒ 遺言書がある場合には、検認手続(公正証書遺言以外)

-

亡くなった方(被相続人)が遺言書を遺されていないかを確認します。

亡くなった方(被相続人)が遺言書を遺されていないかを確認します。

公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所の検認手続を行うことが必要です。

◆遺言書の確認・検認手続をサポートします。

- 相続人の調査・確定

-

相続財産の調査・遺言書の確認と並行して、相続人の調査を行います。

相続財産の調査・遺言書の確認と並行して、相続人の調査を行います。

亡くなった方(被相続人)の出生から亡くなるまでの全ての戸籍謄本等を収集して、どなたが相続人であるかを調査し確定します。

◆戸籍謄本等の収集を代行し、相続関係をまとめた相続関係図を作成します。

- 相続への対応の決定

-

相続人の方は、必ずしも相続を受けなければならないわけではありません。

相続人の方は、必ずしも相続を受けなければならないわけではありません。

マイナスの財産が多い場合等には、相続を受けずに放棄することも可能です。

相続を受ける(承認する)か放棄するかは、ご依頼者様にご判断いただきます。

※放棄することができる期間の制限があります。

※その他、特殊な手続として「限定承認」という手続があります。

- 相続手続 or 相続放棄手続

-

相続を受ける(承認する)場合は、遺言書の内容どおりに、または相続人全員の協議によって決定した遺産の分割方法に従って相続手続を行います。

相続を放棄する場合は、家庭裁判所へ相続放棄の申述手続を行います。◆遺産分割協議についてのアドバイス、遺産分割協議書の作成をいたします。

◆相続放棄の申述手続をサポートします。

- 不動産の相続登記、預貯金・株式の相続手続

-

遺言書の内容を相続人全員で協議し、合意した遺産の分割方法に従って、各種の相続に関する手続を行います。

遺言書の内容を相続人全員で協議し、合意した遺産の分割方法に従って、各種の相続に関する手続を行います。

相続登記、預貯金・株式の相続手続を代行・サポートします。

- 相続税の申告・納付

-

相続の開始から10か月以内に、税務署への相続税の申告と納付の手続が必要です。

相続の開始から10か月以内に、税務署への相続税の申告と納付の手続が必要です。

※相続税の申告手続に関しては、弊所では代行することができません。ご要望がございましたら、税理士をご紹介します。

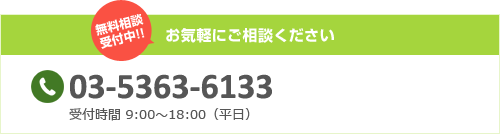

※ご来所いただくことが難しい場合には、出張による相談も承っております。出張相談の場合には、恐れ入りますが出張費を頂戴いたします。

・東京23区内 5,000円(税別)

・東京都下、千葉県、埼玉県、神奈川県の方はお問い合わせください。

無料相談は1日2組まで、出張相談は1日1組までとさせていただきます。

※無料相談後にご依頼いただけるかどうかお決めいただいて結構です。無料相談をしたからといって、依頼しなければならないということはありません。また、必要な項目だけに限ってご依頼いただくことも可能です。

(1)相続財産の調査・特定

(3)相続人の調査・確定

(5)必要な場合は、遺産分割協議

(2)遺言書の確認・検認手続

(4)相続への対応の決定

(6)相続手続(相続登記、その他各種相続手続)or相続放棄手続

※費用のお支払いは、原則として(6)の相続手続もしくは相続放棄手続を行うタイミングでお願いしております。

※相続税の申告手続に関しては、弊所では代行することができません。ご要望がございましたら、税理士をご紹介します。